2025年4月から、木造2階建以下の住宅にも構造計算が義務付けられました。

これまで木造2階建住宅などについては、建築基準法の「4号特例」という制度で、構造計算の省略が認められていました。ところが4月の改正で特例の範囲が縮小され、小規模な木造建築についても構造計算が必須化されたのです。

構造計算とは何か、今回の制度改正で何がどう変わったのか、順を追ってご説明します。

【構造計算とは?】

構造計算とは、建築構造物が建物そのものの重さや、荷重、外力などに対して耐えられるよう設計されているか、重みがかかった際の変形や応力を計算して、安全性を確認する工程です。これにより、地震や台風などの自然災害に対する耐久性(耐震性能)や、設計の妥当性を確認します。

構造計算が義務付けられている建物については、建築確認申請や構造審査の際に、構造計算書の提出が必要です。

【構造計算が義務化されてどう変わる?】

■これまで

「4号建築物」と呼ばれる「不特定多数が利用しない2階建以下、延べ面積500㎡以下、高さ13m以下、軒高9m以下の木造建築」については、建築確認・検査を省略でき、構造計算書の提出を求められない「4号特例」が設けられていました。

一般的な木造戸建て住宅の多くは、この4号建築物の条件に合致。構造計算は必須ではなく、実施するかどうかは住宅会社や工務店にゆだねられていました。

■これから

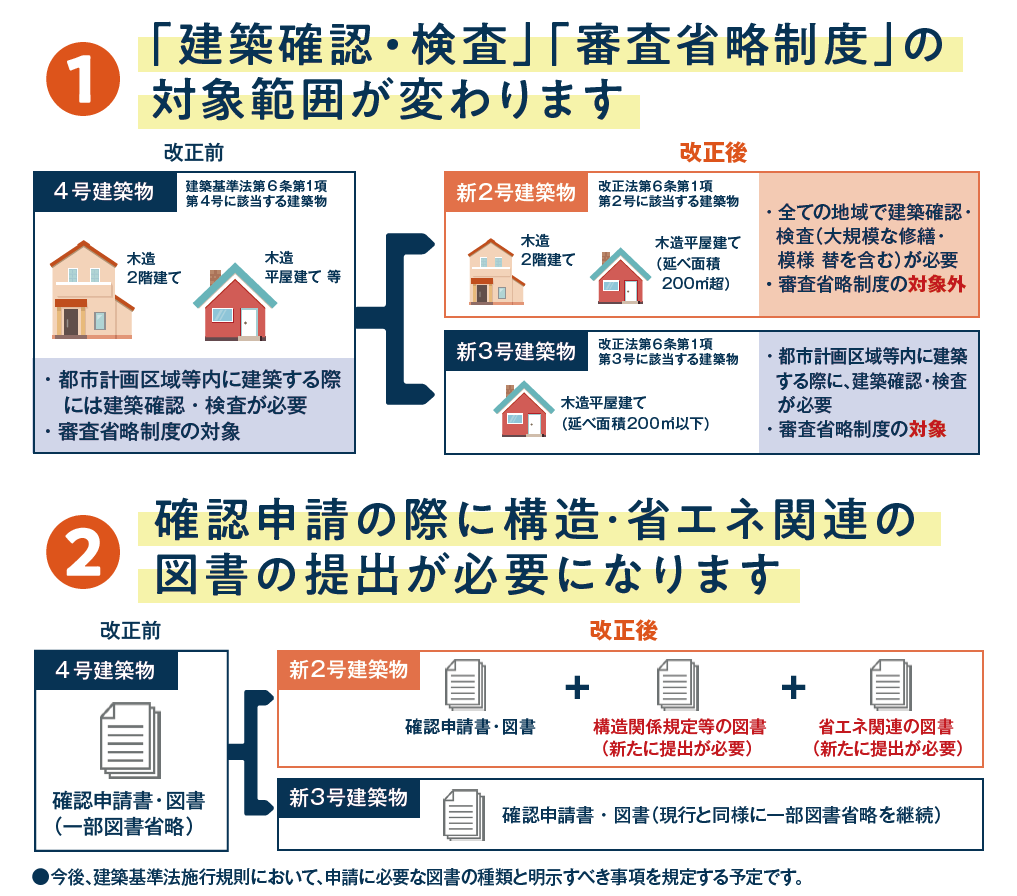

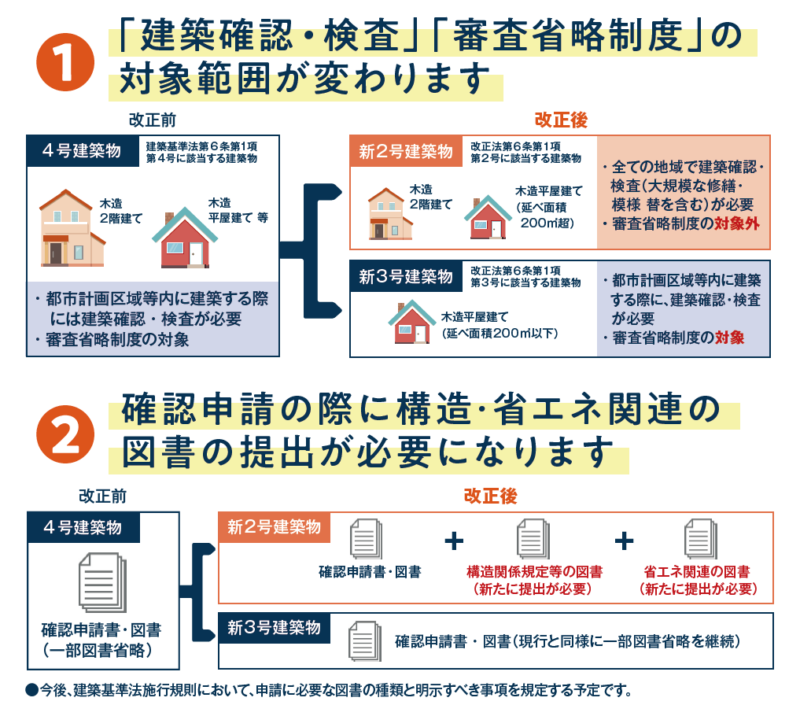

改正で「4号建築物」という分類が無くなり、「新2号建築物」「新3号建築物」という2つの区分を新設。

一般的な木造2階建て住宅や延べ200㎡の木造平屋住宅は「新2号建築物」に該当し、確認申請の際に構造計算書の提出が必要になりました。

・新2号建築物: 木造2階建て住宅や延べ面積200㎡を超える木造平屋建て住宅。

・新3号建築物: 延べ面積200㎡以下の木造平屋建て住宅。

■一部、許容応力度計算が義務化

「新2号建築物(一般的な木造2階建て住宅や延べ面積200㎡以上の木造平屋住宅)」は、許容応力度計算が義務化されました。

構造計算には、いくつかの計算方法があり、許容応力度計算はそのうちの一つです。

【構造計算の計算方法で安心度が違う?】

・仕様規定 (簡易計算)

仕様規定は、建物の各部位から逃げる熱損失を合計し、外皮面積で割って求める計算方法です。係数を用いて簡単に結果を求めることができ、簡易計算と言われています。標準計算と差異が出たり、建築的な工夫が反映されなかったりする場合があるというデメリットが上げられます。

・性能表示計算

品確法に基づく計算方法で、壁量計算に加えて、「仕様規定」では計算しない床や屋根、横架材接合部の倍率も検証します。簡易検査が認められており、スパン表(梁の断面寸法を決める早見表)などを用いて、計算を省略することが可能。許容応力度計算と比べて費用が安く、時間がかからない一方で、基礎や横架材に関する検討が不十分という懸念点があります。

・許容力度計算

建築物の構造部材にかかる力を計算し、耐えられる力の限界値(許容応力度)を割り出す計算方法です。地震や台風などの外力による損傷を防止するため、各部材などについて詳細な計算が行われます。

①建物そのものの重さを算出する②軸力、曲げモーメント、せん断力の3つを活用し、応力度を算出する③部材がどの程度の応力を許容できるのか示す「許容応力度」を算出する④応力度と許容応力度を比較し、後者の方が大きい値であれば、安全性は高いといえるという手順で計算を実施。地震に対する有効性が高い計算法とされています。

構造計算の計算方法により検討できる内容や制度は異なります。

許容応力度計算は、簡易的な計算方法に比べて精度や信頼性が高く、安全性の高さを綿密に検証できます。

耐震性能について、部位ごとの詳細な検討、建物全体のバランス評価の両面からしっかり検証可能です。

そのため、許容応力度計算によって算定された耐震等級は、より信頼性が高いと言えます。